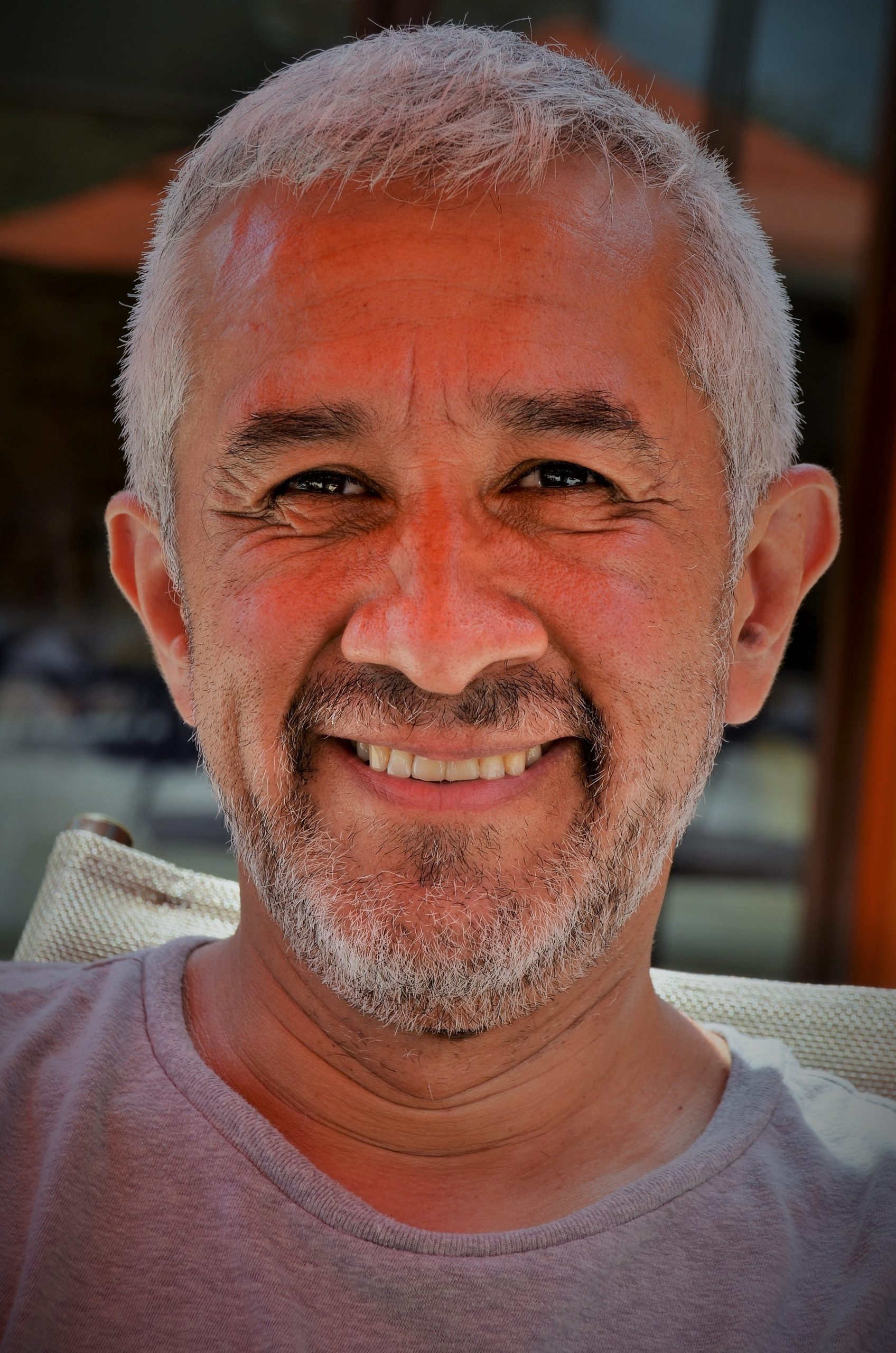

Víctor de Currea-Lugo | 25 de noviembre de 2025

In memoriam.

Él no se murió, simplemente se apagó, sí, como una vela; no, mejor como un atardecer en un país nórdico; es decir, despacio, casi sin darse cuenta. La idea de la vela es inexacta, como todas las metáforas, porque bien puede volver a prenderse o porque una vela apagada sigue siendo vela. Pero cuando mi muerto murió, dejó de ser él.

Piense, por favor, lector o lectora, en un ser que creció con ustedes, que se inventó dolores para justificarse y amores para sobrevivir; ese era él. Y poco importa qué tan reales fueron sus dolores ni qué tan ficticios fueron sus amores, porque lo que mueve este texto no tiene que ver con el pasado, sino con la nostalgia, que son dos cosas diferentes.

Su gran pecado —y me refiero al de mi muerto, no al de ustedes— fue que siempre vivió pensando en el futuro y se perdió el presente; lo dejaba pasar de lado como aquel que, en vez de disfrutar del escalón logrado, se angustia únicamente por el escalón pendiente.

Igual a veces le preocupó más qué pasaba afuera que adentro, pero eso es un mal de nuestro tiempo o, más bien, de nuestra especie; de eso pecamos todos.

Y no importa quién era, porque si algo deja claro, la muerte es que poco importan esas cosas: si se ganó un premio o una frustración, si esa vez llegó tarde a la cita.

Les puedo contar, para no aburrirlos, que tuvo la misma fantasía que persigo yo: ser escritor, jugar con las palabras e inventarse cosas que no hacían sino plagiar a la realidad; eso era más bien un gesto de venganza, porque todos sabemos que la realidad no hace sino plagiar al arte.

Fue insolente, aprendió a vivir como tal y sobrevivió como tal, en una sociedad donde la insolencia solo puede ir de la mano del poder o del dinero, y él no tuvo ni lo uno ni lo otro. Por eso su insolencia no podía ser una cualidad, sino un defecto.

En algo que nos parecimos, y mucho, es que se inventó a sí mismo como un personaje, como cuando Cervantes se inventó un Quijote y —por lo menos yo— no puedo pensar una cara diferente para el uno y otra para el otro.

La última vez que lo vi, ya estaba muerto; todavía respiraba, pero estaba más muerto que vivo. La pregunta que queda es cuándo nos empezamos a morir o cuándo dejamos de vivir, si es algo tan cotidiano como el pan.

La penúltima vez discutimos, pero más que una pelea era el ritual de siempre: teníamos formas diferentes de entender el mundo y eso nos hacía chocar por las cosas que nos separaban, pero también peleábamos por las que nos unían. De eso se trata el ser hermano y poco más.

Volvamos a hablar en plural de mi muerto y de sus muertos; me parece que el problema no son los muertos sino la muerte, el fenómeno, la realidad. Hablando de la muerte, siempre cito a Borges: “Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te guarda en vano”.

Y sí, seguimos atrapados entre una puerta y un espejo; mi muerto ya cerró una puerta por última vez y un espejo se quedó esperando su reflejo que nunca llegará. Me consuela este homenaje, en palabras, sin mencionar el nombre del difunto, porque es un homenaje íntimo y porque los muertos, en puridad, dejan de ser y, cuando se deja de ser, el nombre no importa: ya fueron, ya pasaron, ya entran al olvido.

Si me ven por ahí, les pido de corazón que me pregunten por mis vivos; a los muertos hay que dejarlos en paz, porque, finalmente, cuando ellos se van, también nos dejan en paz, y eso no es bueno ni malo; eso es.

Cuando le dije adiós, movió su cabecita, que ya no era exactamente su cabeza, sino la sombra de lo que había sido, para confirmar que me reconocía y que sabía que yo era yo. La cara estaba rígida, los labios no se movieron y los ojos me siguieron durante unos pocos segundos, para luego mirar a la nada. Le cerré los ojos, tarde, pero lo hice, parece que eso ya se está volviendo mi tarea.

Sigue siendo maravillosamente macabro de la muerte que, cuando el muerto se apaga como un atardecer escandinavo, todas las cosas de su alrededor se vuelven livianas, volátiles y todo se vuelve relativo.

Pero tras la partida, de mi muerto y de sus muertos, las cosas vuelven a ser pesadas, porque necesitamos que esa certeza de falsa pesadez nos acompañe para sobrevivir a esa diaria negación de la muerte.

Hasta que un día, otro muerto nos vuelve a hacer sentir livianos. Deseo paz en la tumba para mi muerto, y digo «mi muerto», y no «los muertos», porque en los funerales y en las despedidas el egoísmo no solo es posible, sino hasta necesario. Total, mañana o unos días después, el muerto seré yo.

PD: claro que mi muerto tiene nombre y apellido. En vida, se llamaba Don Gellver de Currea-Lugo.