Víctor de Currea-Lugo | 15 de octubre de 2025

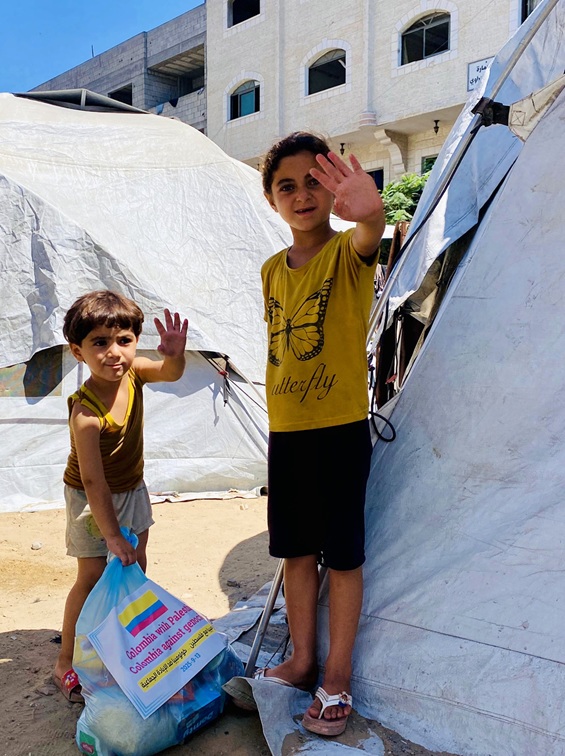

Claro que debemos celebrar la tregua alcanzada en Gaza. La liberación de decenas de israelíes que estaban en manos de Hamás y la de miles de palestinos encerrados en las cárceles israelíes son hechos que conmueven y devuelven, aunque sea por un instante, la sensación de humanidad en medio del horror.

Y el primer reto mediático, político y ético es aceptar, con una real convicción, que todos son (somos) seres humanos, no como una abstracción que niegue el contexto, sino como una constatación desde los derechos humanos. La humanidad como principio es de las pocas cosas innegociables que perduran.

Pero la celebración no puede distraernos del problema mayor: la interminable lista de asuntos pendientes que el acuerdo evita o posterga (o directamente niega). No hablo solo de los cadáveres que siguen sin ser intercambiados, ni del hecho de que el 58 % de Gaza continúa bajo control militar israelí.

Hablo de la estructura misma del conflicto, de esa raíz que ningún acuerdo firmado en los salones del poder se atreve a tocar. El deber de un análisis serio no está en quedarse con los triunfos o derrotas inmediatos, sino en poner los hechos en perspectiva.

Más allá de las declaraciones de triunfo de ambas partes, lo cierto —y lo impopular— es decir que presentar un cese al fuego como si fuera una paz definitiva es perverso. Las treguas pueden salvar vidas, pero también pueden servir para reorganizar ejércitos, recomponer alianzas y darle oxígeno a una ocupación. Lo vimos antes.

El caso de los tuareg en Mali es emblemático: acuerdos firmados y celebrados que, al no cumplirse, solo perpetuaron la guerra. La tregua del Sáhara Occidental sirvió para que la comunidad internacional olvidara esa guerra. En Palestina pasa algo similar: se aplaude el gesto de detener la matanza, pero se calla el fondo del problema.

El plan impulsado bajo la administración Trump esquiva los temas esenciales: la ocupación, los asentamientos, el regreso de los refugiados y, por supuesto, el reconocimiento del genocidio. En Jerusalén, frente al Parlamento israelí, Trump lo dejó claro cuando afirmó que esa ciudad sería la eterna capital del proyecto sionista. ¿Qué clase de paz puede construirse sobre semejante negación?

Claro; hay un tiempo de los humanos y un tiempo de los procesos históricos. El primero celebra, llora, se ilusiona. El segundo observa con paciencia cómo las promesas se diluyen en la rutina de la ocupación. Confundirlos poco ayuda. Pero negar el legítimo derecho de la gente a celebrar sería igualmente injusto.

El día después: la agenda que no se toca

Las legítimas celebraciones no deben hacernos olvidar que este acuerdo no menciona mecanismos de justicia para las víctimas, ni un horizonte claro para un Estado palestino. Ni siquiera dentro del discutible marco que hoy proponen Francia y Arabia Saudita.

Los Acuerdos de Oslo también prometieron esperanza. Se habló entonces de convivencia, de autonomía, de un camino hacia la independencia. Pero el tiempo los redujo a letra muerta, a burocracia internacional, a un espejismo diplomático.

Lo grave hoy es que ese mismo riesgo enfrenta la “segunda fase” de este nuevo acuerdo, porque es claro que Israel ya ha empezado a incumplir: 154 palestinos que debían ser liberados fueron expulsados a Egipto; el asesinato de palestinos después de la tregua se mantiene; dos barrios de la ciudad de Gaza han sido bombardeados en las últimas horas; las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria son otra violación a la tregua.

El pedido de liberación del doctor Abu Safiya sigue siendo un asunto pendiente, a pesar de que fue detenido ante los ojos del mundo, de su carácter de personal de salud y de las noticias que llegan sobre sus malas condiciones fruto de las torturas.

Por estas cosas, es que la pregunta que queda es qué pasará cuando la emoción se disipe. Si en pocas semanas veremos el cumplimiento de los compromisos, o si asistiremos al retorno de la violencia con un nuevo discurso de paz sobre la mesa.

La liberación de prisioneros, por justa que sea, no borra los crímenes de guerra. El proceso ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio debe seguir su curso porque el genocidio no es solo la matanza, sino la intención de exterminar a un pueblo. Y esa intención no ha desaparecido con la firma del acuerdo.

Nada indica que Israel haya renunciado a su política de destrucción sistemática: el control sobre Gaza lo confirma. No hay paz posible mientras el agresor siga siendo juez de su propia culpa.

Lo más preocupante es que ni la voz de Hamás ni la de la Autoridad Palestina han sido determinantes en este plan que hoy se presenta como la “paz absoluta”. Se trata de un acuerdo diseñado fuera de Palestina, donde el pueblo palestino aparece apenas como una variable incómoda.

De ahí que el deber del análisis no sea repetir las consignas de triunfo, sino mirar el mapa con lucidez. Porque si la agenda sigue siendo la misma —ocupación, apartheid, negación del retorno, control militar—, el pesimismo no es una postura ideológica: es una lectura de la realidad.

Podemos y debemos alegrarnos por quienes hoy regresan a casa. Pero no debemos olvidar que miles más no tienen casa a la cual regresar. La paz, si de verdad lo es, no se mide por los días sin disparos, sino por la justicia que logra imponer. Y en eso, la justicia para Palestina sigue tan ausente como siempre.

La sospecha ante esa «paz»

El llamado “plan de paz” promovido bajo la administración Trump no es una hoja de ruta hacia la reconciliación, sino un mapa de sometimiento. Presenta la ocupación como si fuera una administración transitoria y la colonización como si fuera desarrollo económico. Bajo el lenguaje amable de los acuerdos se esconde la lógica del despojo: una Palestina reducida a enclaves desconectados, administrada por terceros y privada de soberanía real.

Es una paz sin pueblo, pactada entre potencias que se reparten la representación de los oprimidos. En esa arquitectura diplomática, Gaza no se reconstruye: se reconfigura para que su gente siga siendo rehén de la “estabilidad regional”, un eufemismo para designar el control absoluto de su futuro.

Lo más perverso del plan es su ambición de borrar la memoria. No propone justicia ni reparación, sino amnesia y disciplinamiento. Se nos pide aplaudir el silencio de las armas mientras se legaliza la desigualdad; se nos exige celebrar la “normalización” mientras se institucionaliza la fragmentación.

Esta no es una paz imperfecta, sino una paz imposible, porque parte de una premisa colonial: que la seguridad de unos puede cimentarse en la humillación de otros. Aceptar ese marco es renunciar a la noción misma de justicia que hace que la palabra “paz” tenga sentido.

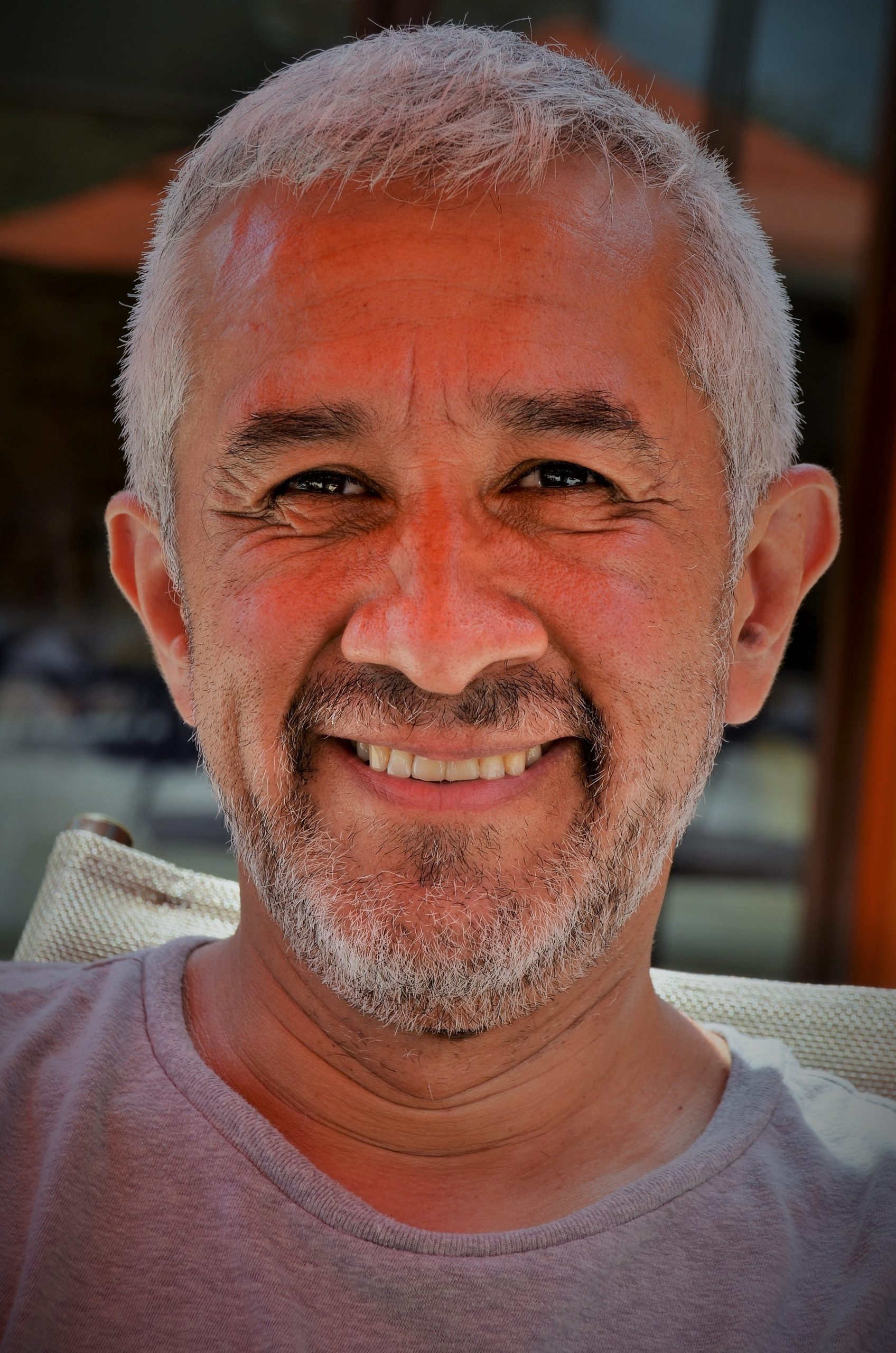

PD: Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente la posición de la institución para la cual trabaja. El autor es el asesor presidencial para Oriente Medio, del gobierno colombiano.